ハクジラの仲間をみる

ハクジラの仲間

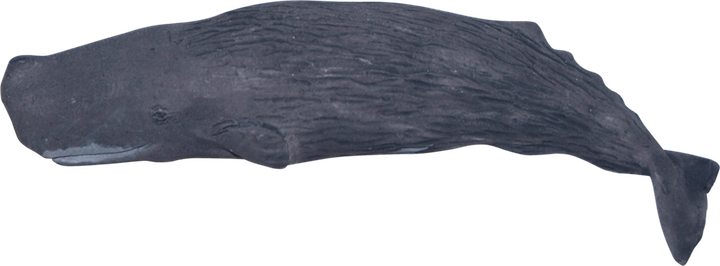

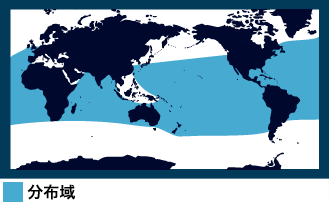

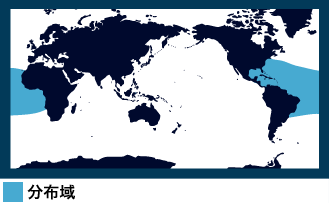

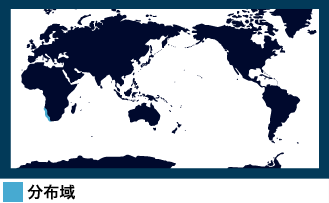

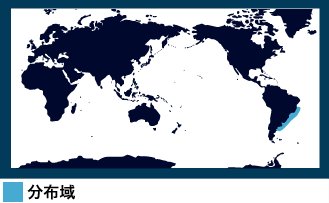

マッコウクジラ

マッコウクジラ

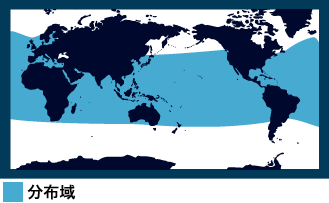

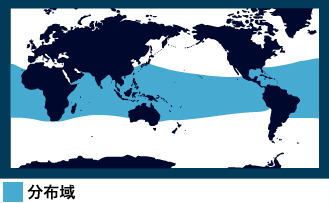

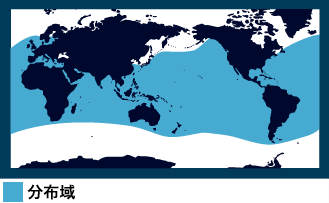

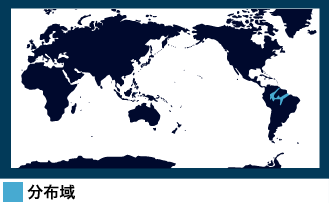

コマッコウ

コマッコウ

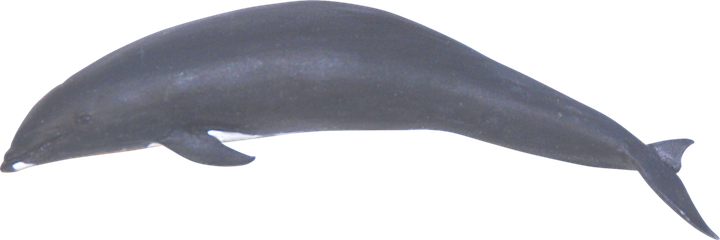

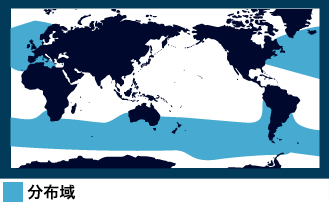

オガワコマッコウ

オガワコマッコウ

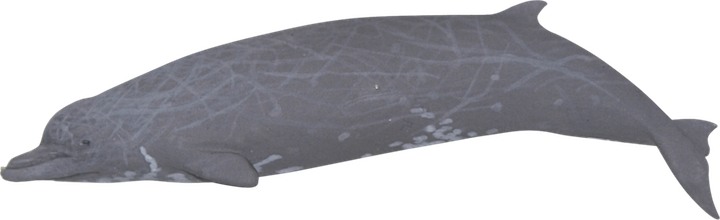

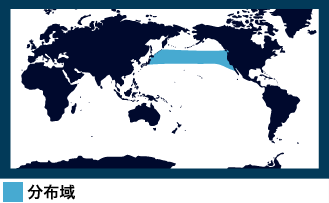

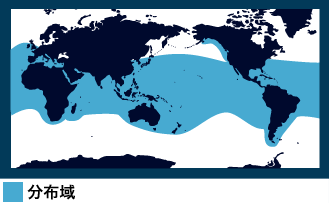

ツチクジラ

ツチクジラ

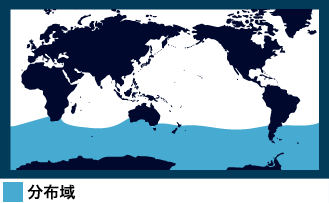

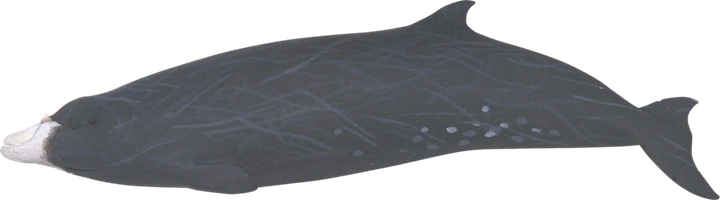

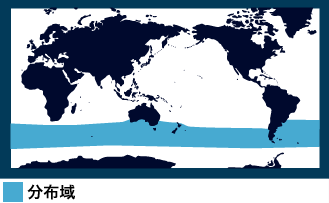

ミナミツチクジラ

ミナミツチクジラ

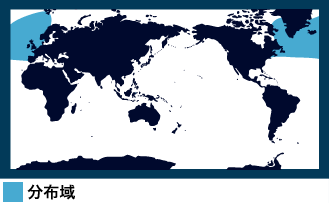

キタトックリクジラ

キタトックリクジラ

ミナミトックリクジラ

ミナミトックリクジラ

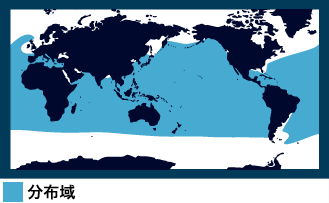

アカボウクジラ

アカボウクジラ

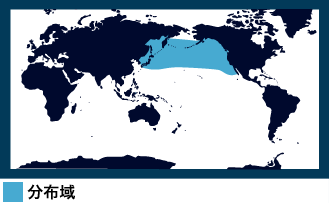

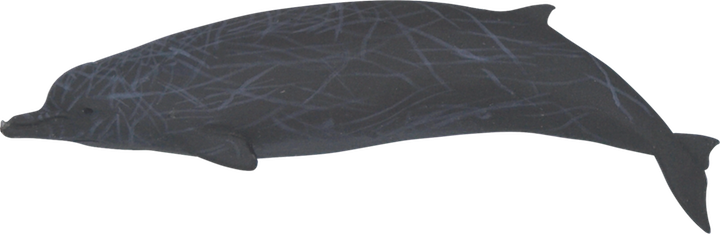

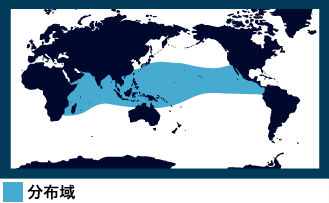

タイヘイヨウアカボウモドキ (ロングマンオウギハクジラ)

タイヘイヨウアカボウモドキ (ロングマンオウギハクジラ)

ニュージーランドオウギハクジラ

ニュージーランドオウギハクジラ

アカボウモドキ

アカボウモドキ

ヨーロッパオウギハクジラ

ヨーロッパオウギハクジラ

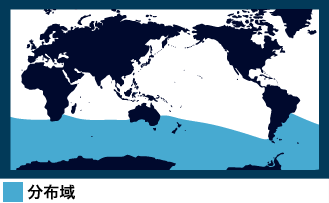

ミナミオウギハクジラ

ミナミオウギハクジラ

タイヘイヨウオウギハクジラ

タイヘイヨウオウギハクジラ

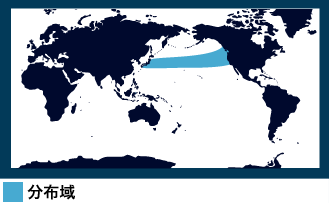

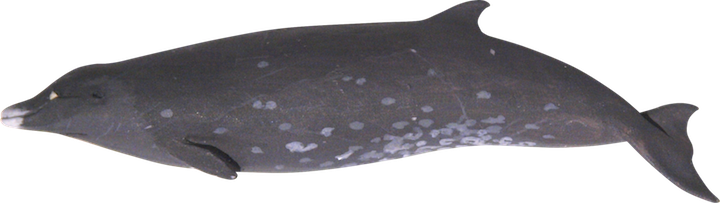

ハッブスオウギハクジラ

ハッブスオウギハクジラ

イチョウハクジラ

イチョウハクジラ

オウギハクジラ

オウギハクジラ

コブハクジラ

コブハクジラ

ヒモハクジラ

ヒモハクジラ

ペリンオウギハクジラ

ペリンオウギハクジラ

ペルーオウギハクジラ(ピグミーオウギハクジラ)

ペルーオウギハクジラ(ピグミーオウギハクジラ)

タスマニアクチバシクジラ(タスマニアクジラ)

タスマニアクチバシクジラ(タスマニアクジラ)

ジェルヴェオウギハクジラ(ヒガシアメリカオウギハクジラ)

ジェルヴェオウギハクジラ(ヒガシアメリカオウギハクジラ)

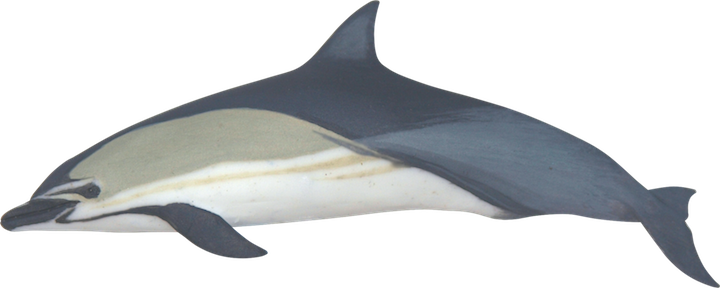

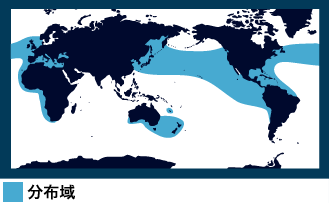

マイルカ

マイルカ

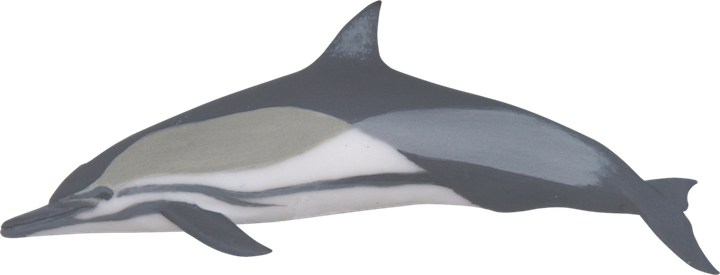

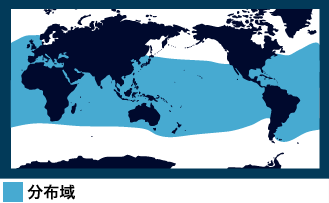

ハセイルカ

ハセイルカ

ハンドウイルカ(バンドウイルカ)

ハンドウイルカ(バンドウイルカ)

ミナミハンドウイルカ

ミナミハンドウイルカ

ウスイロイルカ

ウスイロイルカ

シナウスイロイルカ

シナウスイロイルカ

シワハイルカ

シワハイルカ

スジイルカ

スジイルカ

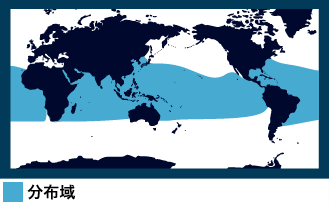

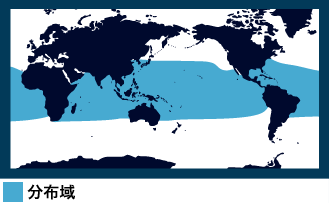

マダライルカ

マダライルカ

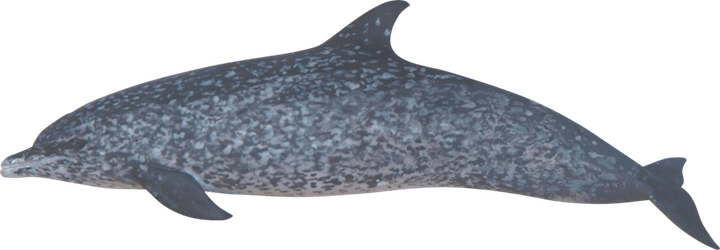

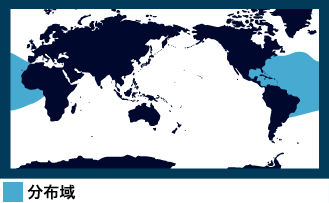

タイセイヨウマダライルカ

タイセイヨウマダライルカ

ハシナガイルカ

ハシナガイルカ

クライメンイルカ

クライメンイルカ

サラワクイルカ

サラワクイルカ

セミイルカ

セミイルカ

シロハラセミイルカ

シロハラセミイルカ

カマイルカ

カマイルカ

タイセイヨウカマイルカ

タイセイヨウカマイルカ

ハナジロカマイルカ

ハナジロカマイルカ

ハラジロカマイルカ

ハラジロカマイルカ

ミナミカマイルカ

ミナミカマイルカ

ダンダラカマイルカ

ダンダラカマイルカ

コビトイルカ

コビトイルカ

イロワケイルカ

イロワケイルカ

セッパリイルカ

セッパリイルカ

コシャチイルカ

コシャチイルカ

チリイロワケイルカ(ハラジロイルカ)

チリイロワケイルカ(ハラジロイルカ)

ハナゴンドウ

ハナゴンドウ

シャチ

シャチ

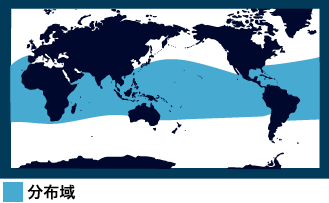

ヒレナガゴンドウ

ヒレナガゴンドウ

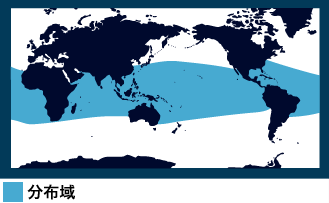

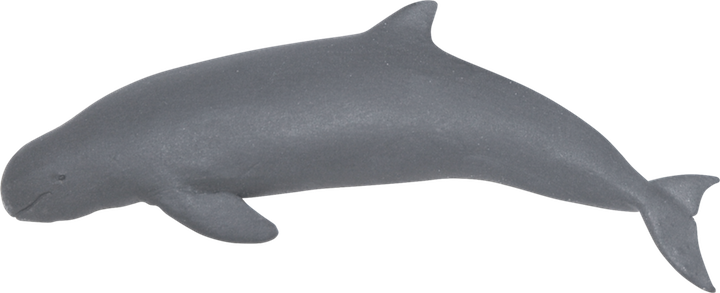

コビレゴンドウ

コビレゴンドウ

オキゴンドウ

オキゴンドウ

ユメゴンドウ

ユメゴンドウ

カズハゴンドウ

カズハゴンドウ

カワゴンドウ

カワゴンドウ

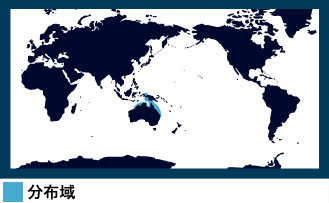

オーストラリアカワゴンドウ

オーストラリアカワゴンドウ

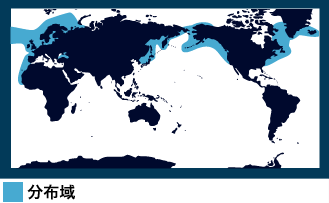

シロイルカ

シロイルカ

イッカク

イッカク

ネズミイルカ

ネズミイルカ

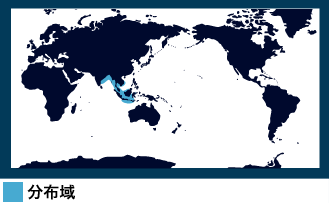

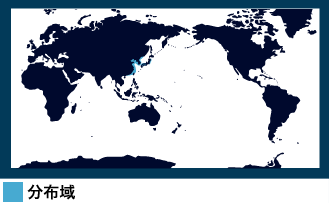

スナメリ

スナメリ

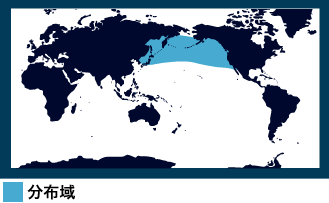

イシイルカ

イシイルカ

メガネイルカ

メガネイルカ

コハリイルカ

コハリイルカ

コガシラネズミイルカ

コガシラネズミイルカ

インドカワイルカ(ガンジスカワイルカ・インダスカワイルカ)

インドカワイルカ(ガンジスカワイルカ・インダスカワイルカ)

ラプラタカワイルカ

ラプラタカワイルカ

アマゾンカワイルカ

アマゾンカワイルカ

ヨウスコウカワイルカ

ヨウスコウカワイルカ